Die Geburt einer modernen Legende

Klub 27: Ein tragischer Mythos

Die Tragödie der Künstler und der unsterbliche Mythos des Klubs 27.

Die Tragödie der Künstler und der unsterbliche Mythos des Klubs 27.

Irgendwo auf der Welt betrachtet in diesem Moment ein Jugendlicher ein ausgeblichenes Poster an seiner Zimmerwand. Vielleicht ist es Kurt Cobain, den Blick melancholisch zur Seite gewandt. Vielleicht ist es Jimi Hendrix, seine Stratocaster eine Verlängerung seines Wesens. Und irgendwann hört dieser Jugendliche zum ersten Mal davon: dem "Klub 27". Eine makabre Ehrengarde, ein Pantheon gefallener Götter, vereint durch ein einziges, schicksalhaftes Detail - sie alle starben im Alter von nur 27 Jahren.

Klub 27

Dieses Phänomen, bekannt als der "Klub 27" (oder "Club 27"), ist eines der beständigsten und faszinierendsten Narrative der modernen Popkultur. Es ist ein von Medien, Fans und Biografen geschaffenes Konstrukt, das eine lose Gruppe von einflussreichen Künstlern, hauptsächlich Musikern, zusammenfasst, deren Leben auf dem Höhepunkt ihres Schaffens oder im Chaos der Selbstzerstörung endeten.

Der vorliegende Bericht taucht tief in dieses Phänomen ein. Er untersucht die zentrale Spannung, die den Kern des Mythos ausmacht: Der Klub 27 ist weniger eine statistische Realität als vielmehr ein extrem mächtiges kulturelles Narrativ. Er ist ein Produkt unserer tief verwurzelten menschlichen Neigung, in zufälligen Ereignissen Muster und Bedeutung zu erkennen - ein psychologisches Phänomen, das als Apophenie bekannt ist. Der Klub ist ein Spiegel unserer kollektiven Faszination für das Ideal des "gefallenen Engels", des Genies, das zu hell für diese Welt brannte.

Die Vorstellung eines "Klubs" ist selbst ein narrativer Filter. Wir nutzen ihn, um das Chaotische, Schmutzige und oft vermeidbare Elend - die Überdosen, die Selbstmorde, die Unfälle - in eine geordnete, fast schicksalhafte Erzählung zu verwandeln. Die Daten zeigen verschiedene, aber erschreckend ähnliche Todesursachen, die fast alle mit Substanzmissbrauch und psychischen Belastungen zusammenhängen. Der Begriff "Klub" suggeriert jedoch eine Zusammengehörigkeit im Tod, die diese Künstler im Leben oft schmerzlich vermissten. Es ist ein Trostmechanismus für die Nachwelt. Es ist erträglicher zu glauben, sie seien einem schicksalhaften "Klub" beigetreten, als sich der brutalen Realität von Sucht und psychischer Krankheit zu stellen, die dem explosiven Ruhm oft innewohnt.

Zahlreiche Bücher und Medienberichte haben diesen Mythos über Jahrzehnte hinweg zementiert und analysiert. Dieser Bericht wird die sogenannten "Gründungsmitglieder" der Jahre 1969-1971, die dramatische "Wiederbelebung" des Begriffs durch den Tod von Kurt Cobain und die moderne Tragödie von Amy Winehouse im Zeitalter des digitalen Voyeurismus untersuchen. Schließlich wird der Mythos selbst dekonstruiert, indem die Fakten von der Faszination getrennt werden.

Die Gründungs-Tragödien (1969-1971)

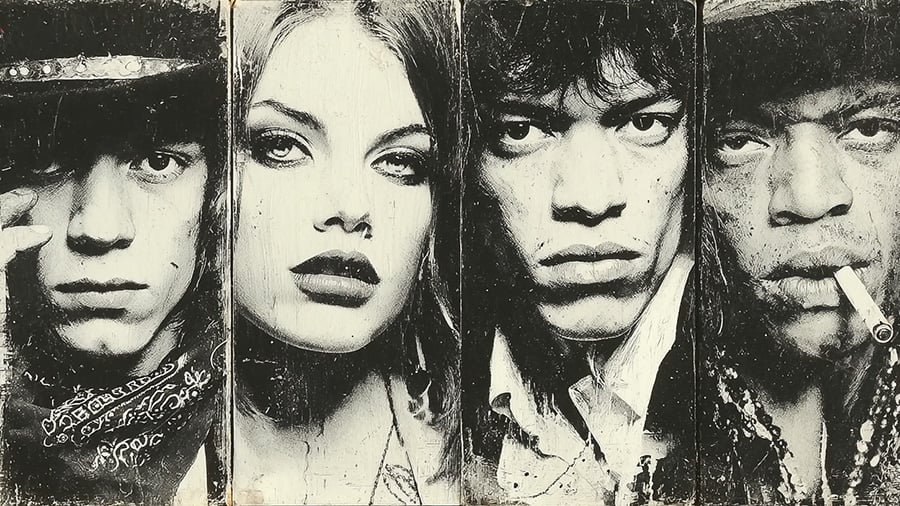

Der "Ur-Cluster" von Todesfällen, der den Grundstein für die Legende legte, ereignete sich in einem bemerkenswert kurzen Zeitfenster von fast genau zwei Jahren. Diese Todesfälle fielen mit dem symbolischen Ende der 1960er Jahre zusammen - einer Zeit, in der die "Love and Peace"-Utopie von Woodstock der desillusionierten Realität von Altamont, den Manson-Morden und dem Vietnamkrieg wich. Die Tode von Jones, Hendrix, Joplin und Morrison waren die symbolischen Sargnägel dieser Ära. Sie verkörperten den immensen Druck, eine kulturelle Bewegung anzuführen, und litten unter dem völligen Fehlen von Unterstützungsstrukturen für junge Menschen, die mit einem beispiellosen Maß an Ruhm und Exzess konfrontiert waren.

Brian Jones

Der erste Dominostein fiel am 3. Juli 1969. Lewis Brian Hopkin Jones war der ursprüngliche Anführer und musikalische Visionär der Rolling Stones. Als Multiinstrumentalist war er für viele der innovativen Klangfarben der frühen Stones-Hits verantwortlich. Doch Jones war auch ein zutiefst problematischer Charakter. Zunehmend von Drogen- und Alkoholproblemen geplagt und von der Songwriting-Partnerschaft zwischen Mick Jagger und Keith Richards an den Rand gedrängt, wurde er im Juni 1969 aus der Band geworfen, die er selbst gegründet hatte.

Weniger als einen Monat später wurde er tot auf dem Boden seines Swimmingpools in der Cotchford Farm gefunden. Die offizielle Todesursache lautete "Tod durch unglückliche Umstände", wobei der Gerichtsmediziner feststellte, dass sein Herz und seine Leber durch schweren Drogen- und Alkoholkonsum stark vergrößert waren. Jones' Tod war die Tragödie der Obsoleszenz; er war der Erste, der vom Erfolg seiner eigenen Schöpfung überrollt wurde und dem Druck nicht standhielt.

Jimi Hendrix

Etwas mehr als ein Jahr später, am 18. September 1970, starb Jimi Hendrix in London. Hendrix war nicht nur ein Musiker; er war ein transzendentales Phänomen, ein Virtuose, der die elektrische Gitarre neu definierte und die Grenzen von Rock, Blues und Psychedelia sprengte. Doch hinter der Bühne war Hendrix ein erschöpfter Mann, der unter dem unerbittlichen Druck stand, ständig innovativ zu sein, und der von einem zermürbenden Tourplan und Managementproblemen geplagt wurde.

Sein Tod war tragisch und fast schon banal. Nach dem Konsum einer Mischung aus Alkohol und einer großen Menge an Schlaftabletten (Vesparax) erstickte er im Schlaf an seinem eigenen Erbrochenen. Es war kein glorreicher "Rockstar-Tod" auf der Bühne, sondern ein Moment der Fahrlässigkeit, verschärft durch Erschöpfung und die gefährliche Verfügbarkeit von Substanzen. Die Medien begannen, eine Verbindung zu Jones' Tod im Vorjahr zu ziehen.

Janis Joplin

Der Moment, der aus einzelnen Tragödien ein Muster machte, folgte nur 16 Tage später. Am 4. Oktober 1970 wurde Janis Joplin tot in ihrem Zimmer im Landmark Motor Hotel in Los Angeles aufgefunden. Joplin war eine rohe, emotionale Naturgewalt, eine Sängerin, deren stimmliche Kraft direkt aus einer verwundeten Seele zu kommen schien. Sie kämpfte unablässig darum, die unverwundbare "Pearl" auf der Bühne zu sein, während sie privat von tiefen Unsicherheiten und einem verzweifelten Bedürfnis nach Liebe und Akzeptanz zerfressen war.

Sie starb an einer Überdosis Heroin, die wahrscheinlich aufgrund einer unerwartet hohen Reinheit der Droge tödlich wirkte. Sie starb allein. Die Tode von Hendrix und Joplin, zwei der größten Ikonen ihrer Generation, innerhalb eines Zeitfensters von nur 16 Tagen, waren der "Big Bang" des Mythos. Dieser extrem kurze Abstand katapultierte die Zahl 27 ins öffentliche Bewusstsein. Es war dieser Doppelschlag, der aus zwei individuellen Tragödien ein kulturelles Ereignis machte und die Tür für die "Klub"-Idee weit aufstieß.

Jim Morrison

Der Zyklus schloss sich am 3. Juli 1971 - auf den Tag genau zwei Jahre nach Brian Jones. Jim Morrison, der charismatische "Lizard King" und Sänger von The Doors, starb in Paris. Morrison hatte sich selbst als "verfluchten Dichter" inszeniert, als Symbol des Rock-Poeten und sexuellen Provokateurs, der bewusst die Grenzen von Konvention und Selbstzerstörung auslotete. Gezeichnet von Alkoholexzessen und frustriert vom Leben als Rock-Idol, war er nach Paris geflohen, um sich dem Schreiben zu widmen.

Er wurde von seiner Freundin Pamela Courson tot in einer Badewanne gefunden. Die offizielle Todesursache lautete Herzversagen. Entscheidend für den Mythos ist jedoch, dass nie eine Autopsie durchgeführt wurde. Diese Zweideutigkeit machte Morrisons Tod einzigartig. Während Hendrix und Joplin an klinisch bestätigten Überdosen starben, ermöglichte das Fehlen einer Autopsie bei Morrison die Romantisierung. Sein Tod wurde weniger als medizinisches Versagen denn als poetisches Verschwinden interpretiert, was perfekt zum sich bildenden Narrativ des "Klubs" passte und jahrzehntelange Verschwörungstheorien nährte.

Die Neunziger und die Wiederbelebung des Mythos

Nach Morrisons Tod 1971 verblasste die Idee eines "Klubs 27". Sie blieb über zwei Jahrzehnte lang eine makabre Fußnote der Rockgeschichte, ein Thema für Insider und Musikhistoriker. Dann, in den frühen 1990er Jahren, explodierte eine neue Bewegung aus dem pazifischen Nordwesten Amerikas: Grunge. Es war eine Musik, die von Anfang an von Themen wie Entfremdung, Depression und Heroinsucht geprägt war. Und ihr widerstrebender Anführer sollte einen ruhenden Mythos mit seismischer Kraft wiederbeleben.

Kurt Cobain

Kurt Cobain, der Sänger, Gitarrist und Songwriter von Nirvana, wurde zur unfreiwilligen "Stimme einer Generation". Sein immenser Erfolg mit dem Album Nevermind katapultierte ihn in einen globalen Ruhm, den er zutiefst verachtete. Cobains Leben war ein öffentlicher Kampf - gegen chronische Magenschmerzen, die er mit Heroin selbst zu medikamentieren versuchte, gegen lähmende Depressionen und gegen die Last, ein Idol für Millionen zu sein.

Am 8. April 1994 wurde er in seinem Haus in Seattle tot aufgefunden. Er hatte sich drei Tage zuvor, am 5. April, das Leben genommen. Die Welt war schockiert. Cobain war 27 Jahre alt.

In diesem Moment der kollektiven Trauer wurde der "Klub 27" wiedergeboren und endgültig kodifiziert. Der Katalysator war ein einziger Satz, der von Cobains trauernder Mutter, Wendy O'Connor, gegenüber einem Journalisten geäußert wurde: "Now he's gone and joined that stupid club." ("Jetzt ist er gegangen und diesem dummen Klub beigetreten."). Sie bezog sich dabei direkt auf Hendrix und Joplin, die ebenfalls mit 27 gestorben waren.

Dieses Zitat war die Brücke. Es war der Moment, in dem der Mythos einen Namen erhielt und eine direkte, von der Familie bestätigte Linie zur 1969-71-Generation gezogen wurde. Biografen wie Charles R. Cross griffen diese Verbindung in ihren einflussreichen Werken begierig auf. Cobains Tod, verbunden mit dem Zitat seiner Mutter, machte aus einem vergessenen Muster ein unausweichliches Schicksal. Ohne Cobain gäbe es den Begriff "Klub 27" in seiner heutigen, popkulturell dominanten Form mit ziemlicher Sicherheit nicht.

Die Tragödie in Cobains unmittelbarem Umfeld wurde nur zwei Monate später auf erschütternde Weise unterstrichen, als Kristen Pfaff, die Bassistin von Courtney Loves Band Hole, am 16. Juni 1994 ebenfalls an einer Heroin-Überdosis starb. Auch sie war 27. Ihr Tod, der die zerstörerische Kraft der Drogenszene Seattles verdeutlichte, wurde jedoch von der medialen Wucht von Cobains Tod fast vollständig überschattet.

Die moderne Tragödie

Das 21. Jahrhundert brachte eine neue Dimension des Ruhms. Der Mythos des "Klub 27" war nun fest etabliert, eine tickende Uhr im Bewusstsein der Öffentlichkeit, wann immer ein junger Star Anzeichen von Instabilität zeigte. Der Druck des Ruhms wurde durch das Aufkommen des Internets, der sozialen Medien und einer unerbittlichen 24/7-Paparazzi-Kultur ins Unermessliche gesteigert. Der Tod wurde zum öffentlichen Spektakel.

Amy Winehouse

Amy Winehouse war ein Talent, wie es es nur einmal pro Generation gibt. Mit ihrer rauchigen Altstimme, ihrem tiefen Verständnis für Soul und Jazz und ihrer rohen, lyrischen Ehrlichkeit war sie eine "alte Seele" in einer digitalisierten Pop-Welt. Ihr Album Back to Black war ein weltweiter, mit Grammys überhäufter Triumph.

Doch dieser Triumph fiel mit einem ebenso spektakulären öffentlichen Zusammenbruch zusammen. Winehouse' turbulente Beziehung, ihre schwere Drogen- und Alkoholsucht und ihr Kampf mit Bulimie wurden zum täglichen Futter für die Boulevardpresse. Sie war das erste "Klub 27"-Opfer, dessen Niedergang in Echtzeit und als globale Unterhaltung stattfand. Die mediale Berichterstattung war nicht nur begleitend, sie war beschleunigend. Die "geierhafte" Jagd nach dem nächsten Foto der sichtlich kranken Sängerin schuf einen unerträglichen Druck, der ein Überleben fast unmöglich machte.

Am 23. Juli 2011 wurde Amy Winehouse tot in ihrer Londoner Wohnung aufgefunden. Sie war 27 Jahre alt. Die Todesursache war eine Alkoholvergiftung. Sie hatte nach einer Phase der Abstinenz einen schweren Rückfall erlitten. Ihr durch die langjährige Bulimie bereits geschwächter Körper konnte dem Alkoholschock nicht standhalten.

Bei Winehouse wurde der "Klub 27"-Mythos zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Die Medien und Teile der Öffentlichkeit hatten förmlich auf diesen Moment gewartet. Ihre Tragödie ist eine Anklage gegen eine moderne Medienkultur, die den Zusammenbruch als Klick-Köder konsumiert und dabei die Menschlichkeit ihres Subjekts vergisst.

Vergessene Mitglieder

Die Fokussierung auf die "Big Six" (Jones, Hendrix, Joplin, Morrison, Cobain, Winehouse) ist das Ergebnis medialer Selektion. Um die Willkürlichkeit und narrative Funktion des "Klubs" zu verstehen, muss man den Blick auf jene erweitern, die oft als "assoziierte Mitglieder" genannt werden oder gänzlich in Vergessenheit geraten sind. Diese Sektion beantwortet die "etc."-Anforderung der Anfrage und zeigt, dass die Kriterien für die Aufnahme nicht statistisch, sondern erzählerisch sind.

Robert Johnson

Oft wird der legendäre Delta-Blues-Musiker Robert Johnson als "Gründungsmitglied" oder "Patient Null" des Klubs bezeichnet. Johnson starb 1938, Jahrzehnte vor der Entstehung des Rock 'n' Roll, unter mysteriösen Umständen (vermutlich an einer Vergiftung) - im Alter von 27 Jahren.

Johnson wird rückwirkend in den Klub aufgenommen, weil seine eigene Legende perfekt zur düsteren Romantik des "Klub 27" passt. Johnson war der Mann, von dem es hieß, er habe seinen unvergleichlichen musikalischen Skill in einem Pakt mit dem Teufel an einer Kreuzung erworben. Diese übernatürliche Ursprungsgeschichte des "schnell leben, jung sterben" liefert dem modernen Mythos eine fast schon metaphysische Tiefe und einen historischen Anker.

Die "Schattenmitglieder"

Ron "Pigpen" McKernan war Gründungsmitglied der Grateful Dead, ein charismatischer Frontmann und Blues-Purist. Anders als seine Bandkollegen, die mit Psychedelika experimentierten, war McKernan ein starker Trinker. Er starb am 8. März 1973 an den Folgen seines Alkoholismus (Magen-Darm-Blutung). Er war 27.

Kristen Pfaff, Bassistin bei Hole, wurde bereits erwähnt. Sie starb 1994, nur zwei Monate nach Cobain, an einer Heroin-Überdosis, ebenfalls mit 27.

Beide - McKernan und Pfaff - sind die "vergessenen" Mitglieder. Sie starben im "richtigen" Alter und an den "richtigen" Ursachen (Alkohol, Drogen), werden aber in der öffentlichen Wahrnehmung oft übergangen. Der Grund ist narrativ: Sie wurden von berühmteren, ikonischeren Bandkollegen (Jerry Garcia bei den Dead, Kurt Cobain im Fall von Pfaff/Hole) überschattet. Dies beweist, dass die "Klub 27"-Mitgliedschaft ein hohes Maß an individuellem Ikonenstatus erfordert.

Die Erweiterung (Basquiat, Edwards)

Zwei Fälle zeigen die narrative Elastizität des Mythos besonders deutlich. Jean-Michel Basquiat war kein Musiker, sondern einer der einflussreichsten bildenden Künstler des 20. Jahrhunderts. Er starb am 12. August 1988 an einer Heroin-Überdosis. Er war 27. Basquiat wird oft in den Klub aufgenommen, weil er den Archetyp des gequälten, missverstandenen und selbstzerstörerischen Genies perfekt verkörpert. Der "Klub" dehnt hier seine Genregrenzen, um eine passende Figur aufzunehmen.

Noch komplexer ist der Fall von Richey Edwards, dem Texter und Gitarristen der Manic Street Preachers. Edwards, der für seine intensiven, intellektuellen Texte und seine öffentlichen Kämpfe mit Depression, Anorexie und Selbstverletzung bekannt war, verschwand am 1. Februar 1995 spurlos. Sein Auto wurde in der Nähe der Severn Bridge, einem bekannten Ort für Selbstmorde, gefunden. Edwards war 27. Er wurde 2008 offiziell für "vermutlich tot" erklärt. Edwards' Aufnahme in den Klub verleiht dem Narrativ ein Element des ungelösten Mysteriums, das die romantische Tragödie noch verstärkt. Der Klub 27 ist ein flexibles Narrativ, kein festes Verzeichnis.

Warum 27?

Dies ist die zentrale Frage: Ist das Alter 27 tatsächlich auf makabre Weise verflucht, oder ist es ein Produkt unserer Wahrnehmung? Die Analyse zeigt: Der Klub 27 ist ein statistisches Phantom, aber eine mächtige psychologische Realität.

Statistische Widerlegung

Im Jahr 2011, kurz nach dem Tod von Amy Winehouse, veröffentlichten Forscher des British Medical Journal (BMJ) eine Studie, um den Mythos statistisch zu überprüfen. Sie analysierten die Sterbedaten von 1.489 berühmten Musikern (die in Großbritannien ein Nummer-eins-Album hatten).

Das Ergebnis war eindeutig: Es gab keinen statistischen Anstieg des Sterberisikos im Alter von 27 Jahren.

Die Studie bestätigte zwar, dass berühmte Musiker insgesamt eine kürzere Lebenserwartung haben als die Allgemeinbevölkerung und dass ihr Sterberisiko in den 20er und 30er Jahren signifikant höher ist. Dieses erhöhte Risiko ist jedoch über diese beiden Dekaden verteilt; die Zahl 27 sticht nicht heraus. Ironischerweise fand die Studie einen anderen, kleineren, aber statistisch signifikanten Höhepunkt an Todesfällen im Alter von 56 Jahren. Einen "Klub 56" gibt es jedoch nicht.

Das Phänomen erklärt sich durch klassischen Bestätigungsfehler (Confirmation Bias) und Apophenie. Der Mythos existiert, weil das Cluster von 1969-71 und die Echos von Cobain und Winehouse so kulturell signifikant waren. Wir erinnern uns an die 27-Jährigen, weil der Mythos uns sagt, dass wir nach ihnen suchen sollen. Wir ignorieren die vielen ebenso tragischen Tode von Künstlern, die mit 26 (wie Hillel Slovak von den Red Hot Chili Peppers) oder 28 (wie Tim Buckley) starben, weil sie nicht in das vorgefertigte Muster passen.

Der wahre "Fluch"

Wenn die Zahl 27 also statistisch irrelevant ist, was ist dann der wahre "Fluch"? Der wahre "Klub" ist nicht das Alter, sondern die tödliche Schnittmenge aus drei Faktoren: früher Ruhm, unbehandelte psychische Vorbelastung und ein industrielles Umfeld, das Ausbeutung über Gesundheit stellt.

1. Früher, explosiver Ruhm: Viele dieser Künstler erlebten den Ruhm in sehr jungen Jahren, oft im späten Teenageralter oder Anfang 20. Dieser frühe Erfolg führt oft zu einer "verhafteten Entwicklung" (arrested development). Während Gleichaltrige reifen und Bewältigungsstrategien für das Erwachsenenleben entwickeln, werden diese Künstler in einem Zustand permanenter Adoleszenz eingefroren, umgeben von Menschen, die ihnen jeden Wunsch erfüllen.

2. Psychische Vorbelastung und Selbstmedikation: Der Ruhm trifft oft auf bereits vorhandene Wunden. Viele der "Klub 27"-Mitglieder kämpften schon vor ihrem Erfolg mit Depressionen, Angststörungen oder den Folgen von Kindheitstraumata. Der immense Druck des Ruhms - die Erwartungen, die Isolation, der Verlust der Privatsphäre - wirkt wie ein Brandbeschleuniger auf diese Zustände. Drogen und Alkohol werden zur Selbstmedikation, zu einem verzweifelten Versuch, "abzuschalten" oder den Schmerz zu betäuben.

3. Ein ausbeuterisches System: Das musikalische Ökosystem ist oft mitschuldig. Solange ein Künstler "funktioniert" - Platten aufnimmt, Interviews gibt, auf Tour geht - wird die Sucht oft ignoriert, toleriert oder sogar unabsichtlich ermöglicht. Die ständige Verfügbarkeit von Drogen und Alkohol im Backstage-Bereich und ein Umfeld, das "Nein" nicht akzeptiert, schaffen eine tödliche Spirale.

Diese Künstler sterben nicht, weil sie 27 sind. Sie sterben, weil sie oft 5 bis 10 Jahre dieses extremen Stresses und Missbrauchs hinter sich haben - eine Zeitspanne, die, wenn sie im späten Teenageralter beginnt, oft zufällig im Alter von 27 Jahren ihren tödlichen Höhepunkt erreicht. Der Körper und der Geist können einfach nicht mehr.

Die Rolle von Medien und Fans

Schließlich muss auch die Rolle des Publikums betrachtet werden. Wir, die Konsumenten, sind Teil des Problems. Wir romantisieren das "Live fast, die young, leave a good-looking corpse"-Ideal. Wir konsumieren die romantische Tragödie, weil sie eine bessere Geschichte ist als die banale, traurige Realität von Sucht und Krankheit.

Gleichzeitig konsumieren wir die Paparazzi-Bilder des Zusammenbruchs. Die Medien, die zwischen "geierhafter" Berichterstattung und posthumer Verherrlichung schwanken, bedienen nur eine Nachfrage, die wir selbst schaffen.

Der "Klub 27"-Mythos ist so verführerisch, weil er uns von unserer eigenen Komplizenschaft freispricht. Er rahmt diese Tode als "Schicksal" oder als "Fluch". Er enthebt uns der Verantwortung, über ein System nachzudenken, das seine brillantesten Sterne verzehrt, oder über unseren eigenen Voyeurismus, der ihren Niedergang zur Unterhaltung macht.

Das unsterbliche Erbe

Der "Klub 27" ist, bei nüchterner Betrachtung, ein Mythos. Er ist statistisch nicht existent. Er wurde durch eine tragische Koinzidenz im Abstand von 16 Tagen geboren (Hendrix und Joplin), durch einen medienwirksamen Satz einer trauernden Mutter kodifiziert (Cobain) und durch unsere kollektive Faszination für Muster und romantische Tragödien am Leben erhalten.

Die wahre Gemeinsamkeit dieser Künstler war nicht ihr Todesalter. Es war ihr außergewöhnliches Talent. Es war ihr Kampf mit den unerträglichen Bedingungen des modernen Ruhms und ihr verzweifelter Versuch, mit ihren persönlichen Dämonen fertig zu werden, oft durch Selbstmedikation, die sie letztendlich das Leben kostete.

Die vielleicht größte Tragödie des "Klub 27" ist, dass er die komplexen Lebenswerke und die tiefgreifenden kulturellen Beiträge dieser Ausnahmekünstler auf eine makabre Fußnote reduziert. Er bündelt ihre individuellen Kämpfe zu einem simplen Label.

Das Erbe von Jimi Hendrix ist nicht, dass er 27 war; es ist "Voodoo Child (Slight Return)". Das Erbe von Janis Joplin ist nicht ihr Platz im Klub; es ist ihre herzzerreißende Interpretation von "Me and Bobby McGee". Kurt Cobains Vermächtnis ist nicht der "dumme Klub", dem er beitrat; es ist der kulturelle Quantensprung von "Smells Like Teen Spirit". Und Amy Winehouse' Vermächtnis ist nicht ihr öffentlicher Zusammenbruch; es ist die zeitlose Brillanz von "Back to Black".

Ihr wahres Erbe ist ihre Kunst. Und diese Kunst ist, anders als ihr tragisch kurzes Leben, tatsächlich unsterblich.

Sei der Erste, der hier einen Kommentar schreibt.